4端子法と2端子法とは? ~車載コネクタ信頼性試験における抵抗測定~

概要

コネクタ・端子圧着部の信頼性評価では、接触抵抗の測定が重要な指標となります。

接触抵抗が高いと温度上昇や電圧降下につながり、発熱・劣化・最悪の場合は焼損に至るためです。

この接触抵抗を測定する代表的な方法が 4端子法(ケルビン法) と 2端子法 です。

抵抗測定において基礎知識ではありますが、内容が理解できていない作業者は意外と多く見受けられます。

2端子と4端子法の違いについての理解がない場合の抵抗値は信用できないと言っていいほど、重要です。

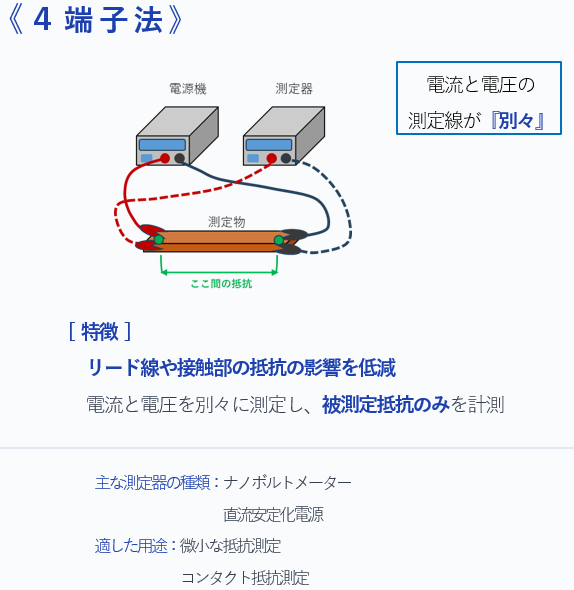

4端子法

《 測定原理 》

・電流供給用の端子(電流リード)と電圧検出用の端子(電圧リード)を分けて接続する方法

・電流によるリード抵抗や接触抵抗の影響を排除し、純粋な接触抵抗値を高精度に測定可能

《 特徴 》

・高精度・高再現性

・微小抵抗(mΩオーダー)の測定に最適

・信頼性評価や規格試験で推奨される方法

《 活用例 》

・車載コネクタの温度上昇試験

・長期耐久評価(振動、温湿度サイクル後の抵抗測定)

・JASO、LV214、USCARなど規格試験

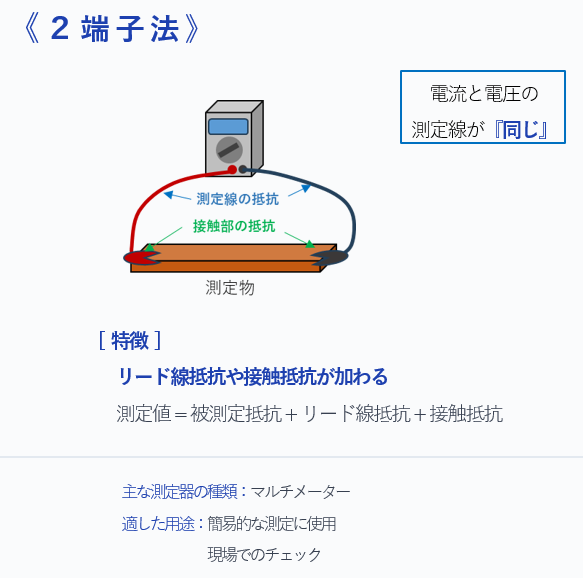

2端子法

《 測定原理 》

・電流と電圧の入出力を同じ端子から行う方法

・測定値にはリード線や接続部の抵抗も含まれる

《 特徴 》

・測定系がシンプル、工数や治具が少なくて済む

・実際の通電条件に近い総合的な抵抗を評価できる

・ただし、リード線抵抗や治具接触の影響で誤差が大きい

《 活用例 》

・厳密な抵抗値よりも「異常有無」の確認

・量産ラインでの簡易検査

・設計段階の目安測定

比較表

| 項目 | 4端子法 | 2端子法 |

|---|---|---|

| 測定精度 | 高精度(mΩ単位まで測定) | 誤差大きい(リード抵抗含む) |

| 測定対象 | 信頼性試験、規格試験 | 簡易検査、工程内確認 |

| 特徴 | 接触抵抗のみを正確に測定 | 実使用に近い総抵抗を測定 |

| コスト・工数 | 高い(専用治具や配線が必要) | 低い(簡便で迅速) |

よくある質問(FAQ)

測定する際の温度影響はどのくらい重要ですか?

抵抗値は温度に依存するため、測定環境の温度を一定に保つことが精度向上に不可欠です。

特に微小抵抗を扱う4端子法では、数℃の変化でも測定値に影響することがあります。

複数接点があるコネクタでは測定はどう行うのがよいですか?

各接点ごとに個別測定することが基本です。信頼性評価では接点間のばらつきや最大値を確認し、異常がないか確認することが重要です。

抵抗測定時に振動や衝撃の影響はありますか?

コネクタの接触状態が不安定になるため、特に微小抵抗測定では測定値が変動する可能性があります。

測定環境は安定させ、可能であれば振動や外力の影響を排除してください。

まとめ

・4端子法(四端子法)は「正確に接触抵抗を測りたい場合」に必須

・2端子法(二端子法)は「現場で手早く異常を検出したい場合」に有効

評価目的に応じて両者を使い分けることが、コネクタ信頼性評価において重要です。

当社では測定の基本である4端子法を理解し、応用力をもって実際の評価試験に活かして評価を実施いたします。

関連するコネクタ評価サービス

バッテリーハーネス・充電部品系統の試験では絶縁抵抗や温度上昇試験など密接に関連しており、以下の評価を組み合わせた受託評価が可能です。

コネクタ評価一覧

抵抗測定

抵抗変動モニタ

受託・委託試験サービス

comquda(コンクーダ)ではサンプル組立から、耐久性試験や各種評価・測定項目の信頼性試験の

受託評価依頼、試験条件・試験方法のコンサルティングまでご対応可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

その他評価分野について

comqudaでは、車載コネクタ・ECUを中心に、関連部品の信頼性評価・不具合解析を受託しています。

・コネクタ評価 / 端子評価(圧着端子) / リレー評価 / ヒューズ評価 / ECU評価

信頼性試験・評価のご相談・お見積り

車載コネクタの信頼性評価でお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせ・ご依頼ください。

経験豊富な技術者がお客様のニーズに合わせた最適な受託試験のご提案いたします。